2025年3月21日 第730号

さいたま市行政区の岩槻は、江戸時代から人形づくりが盛ん。町の歴史は古く、室町時代には城が築かれたそうです。戦国時代、徳川家康が関東に入ると重要拠点と位置づけられて岩槻藩が成立。江戸期には城下町、日光御成道の宿場町として栄えます。実は記者、学生時代、岩槻に住む知人宅へちょくちょく遊びに行ったものです。懐かしい想い出の地へ、散歩がてら出かけてきました

【岩槻へのアクセスは?】

今回はマイカーで出かけました。岩槻駅周辺にはコインパーキングがたくさんあります。松戸市内から岩槻へのアクセスは、カーナビで検索すると上葛飾橋を渡り、国道298線から国道122号線を経由するコースが最速・最短で案内されました(懐に余裕がある方は、外環道と東北道の利用で、さらに時短が可能です)。でも記者は、流山市内を抜けて玉葉橋を渡り、信号の少ない江戸川沿いを通って埼玉県道80号線を経由するコースを選択。電車ならば、柏駅からアーバンパークラインの急行利用がベストかもしれません。

【駅前から「時の鐘」を目指す】

岩槻駅は近年、橋上駅舎(岩槻城がモデル?)として生まれ変わり、駅構内には観光案内所があります。駅前は栄えているため飲料・食料の調達に不安はなし。今回は、ネットで事前に手に入れた「岩槻散策マップ2/城下町を歩く(行程5・6㎞)」を参考に散歩します。岩槻駅東口を出発し5分ほど、市街地を通る国道122号線沿いに建つ「見世蔵」に到着。見世蔵とは商家建築の様式の一種で、土蔵の技術を応用し、店舗兼住宅として使われた建築物です。明治初期に建てられ、白木綿を扱う問屋の建物は国の登録有形文化財に指定されています。次に「一里塚跡」を経由し、2020年にオープンした「岩槻人形博物館」を訪れましたが、残念なことに休館日。気持ちを切り替えて、「時の鐘」を目指します。同県川越市にある時の鐘は、かなり有名ですよね。でも岩槻にある時の鐘も歴史があります。

1671年に岩槻藩主阿部正春が設置し、その後は歴代藩主によって大切に守られてきました。江戸時代は1日12回も鐘が鳴ったそうで、現在も朝昼夕3回鳴るんですよ。

【いよいよ入城!】

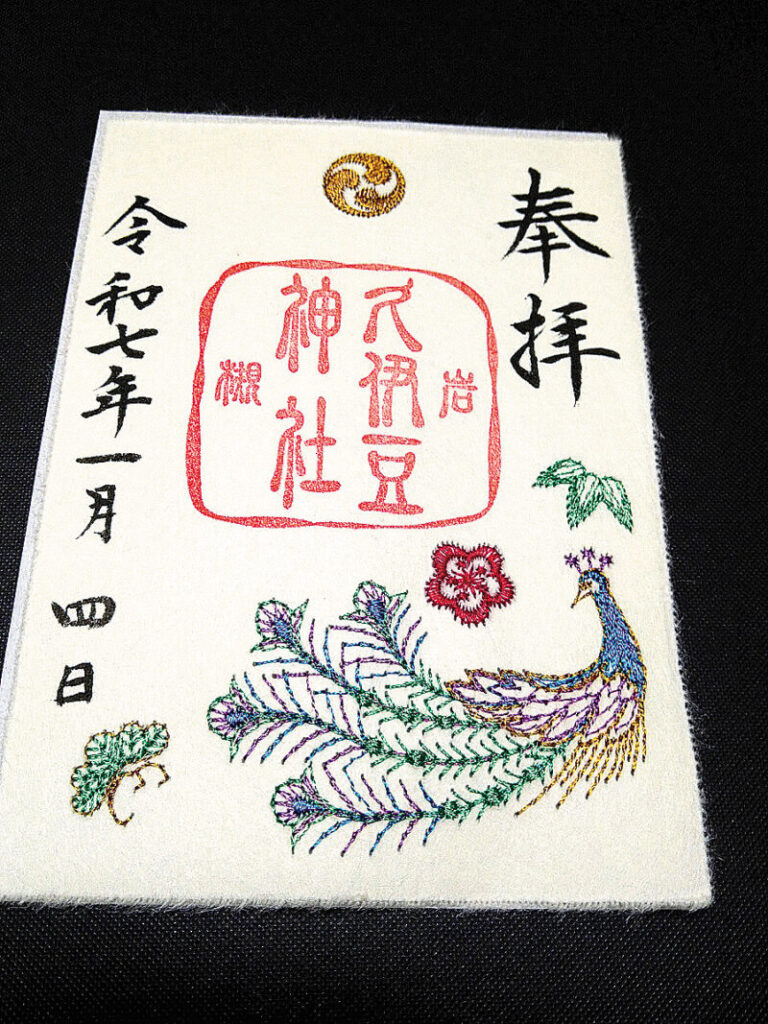

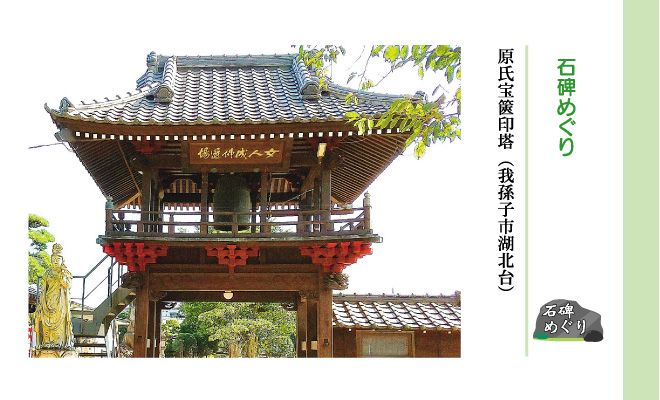

時の鐘をあとにして、いよいよ岩槻城内へ向かいます。そしてたどり着いた大手門跡地は石碑どころか簡素な木版があるのみ……。かつては、頑丈な門があったとは想像もできません。まあ、取り壊されてから100年以上は経っているのだからしょうがないですよね。気を取り直して城の中心、本丸を目指すと、その前に三の丸跡に到着。石碑はたっていますが、ただの交差点……。「いや、城内にいることを想像するんだ!」と頭の中で言い聞かせていたら、遠目に神社の鳥居が見えます。地図を見るとそこは久伊豆神社。「クイズ神社?」いや、「ひさいずじんじゃ」と読みます。岩槻の総鎮守で同名の神社は、埼玉県の元荒川沿いに数多くあるそうです。参拝後、再び交差点まで戻り本丸を目指します。そして本丸跡は、今は銀行でした……。そうそう、岩槻城ですが天守はなく、本丸には天守代用の二層二階の瓦櫓などが建っていたそうです。現存する銀行の建物と比べて、どれほどの大きさだったのでしょうか?その後は二の丸跡を通過し、住宅地を抜け元荒川沿いの通りに出ます。

【なんと、あの名車に再会 !】

右手に岩槻城址公園の敷地が見えてきます。すると驚いたことに東武デラックスロマンスカーの先頭車両が展示されているではないですか!車両は金網に囲まれていたので、最初は展示されているだけかと思ったら、なんと車内に入れるんです。冷暖房も完備されて、ここまで大切に保存されているとは知りませんでした。

【城の痕跡を確かめる!】

緑豊かな「岩槻城址公園」に入ります。すると池の側に「堀障子(障子堀)」が残る場所がありました。家康以前に関東を支配していたのは、後北条氏。彼らの城づくりでよく見られるのが堀障子です。田んぼのあぜ道のように幅の狭い土手を造り、堀底を数間ごとに細かく仕切ったもので、城攻めをする敵の動きを封じます。さらに岩槻城の城門と伝えられている(黒門)は貴重な遺構でしょう。廃藩置県で撤去され、県庁や県知事公舎の門に利用されたあと1970年にこの地に戻ってきました。裏門とともに復元されて、いつでも見ることができます。

【岩槻藩に過ぎたるもの!】

公園を出た後は「諏訪神社」「浄源寺」を経由し、「岩槻商業高等学校」の先を左へ。この辺りは細い直線道路が碁盤目状になっています。やっぱり酒蔵は寄らなければいけないと「鈴木酒造酒蔵資料館」を訪れましたが、お休みでした。次に藩時代の学校「遷喬館」へ向かいます。かやぶき屋根がなんとも特徴的な建物。この建物は、岩槻藩内の教育の発展に尽くした藩士児玉南柯の私塾としてスタートしました。彼は、「岩槻藩に過ぎたるものが2つある。児玉南柯と時の鐘」とうたわれた偉人!若き頃から岩槻藩主大岡家に尽くし、隠居後に私塾をはじめます。やがては藩校となり、文武両道に長ける人格形成を目指す彼の意思は後輩たちにしっかりと受け継がれていったそうです。

【いよいよラストスパート!】

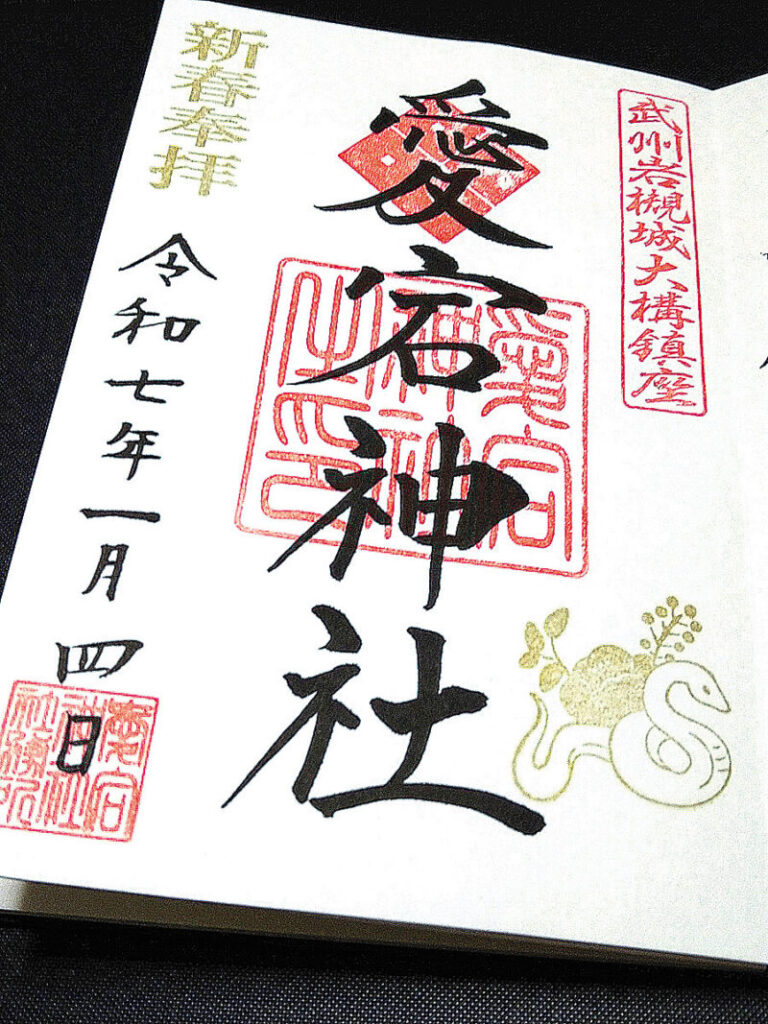

正直、この辺りで記者はバテバテ。でも後少しでゴールです。再び国道122号線に出て、モダンな建物「東玉大正館」を見学。もとは中井銀行岩槻支店の建物で、国の登録有形文化財に登録されています。そして願生寺を経てラストは、岩槻城を守る土塁の上に社殿が建つ「愛宕神社」でフィニッシュ!歩き疲れました……。(パイン)

この記事へのコメントはありません。