2025年10月3日 第743号

関東地方に点在する「女体神社」は、女性の身体や生命力を象徴する独自の信仰を伝える神社群です。その起源や分布を探ることで、地域社会に根付いた女神信仰の歴史や、信仰の形態が時代とともにどのように変化してきたかが見えてきます。

現存する「横須賀女躰神社」と「樋之口女體神社」

「横須賀」という地名は、一般的に地形に由来すると考えられています。「横に長く伸びた砂洲」や「砂洲の横」を意味するとされ、古松戸湾の奥入江に属していた地域で、古太日川(現・江戸川)の川筋に砂州が堆積し、陸地化して集落が営まれました。「横須賀女躰神社」はこの地に鎮座しています。なお、関東には「須賀」という地名が多く、「清浄な場所」「神を祀る所」を意味すると言われています。

一方、「樋之口女體神社」がある「樋之口」という地名は、用水や川の樋の出口を示したものと考えられます。「横須賀」と同様、水利と生活が密接に結びついていた時代の名残といえるでしょう。

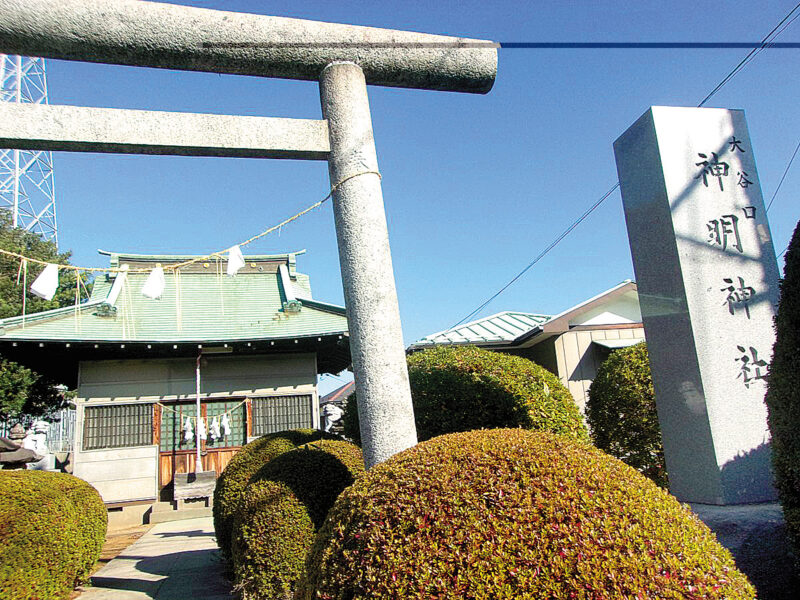

大谷口神明神社に合祀された、かつての大谷口女躰神社

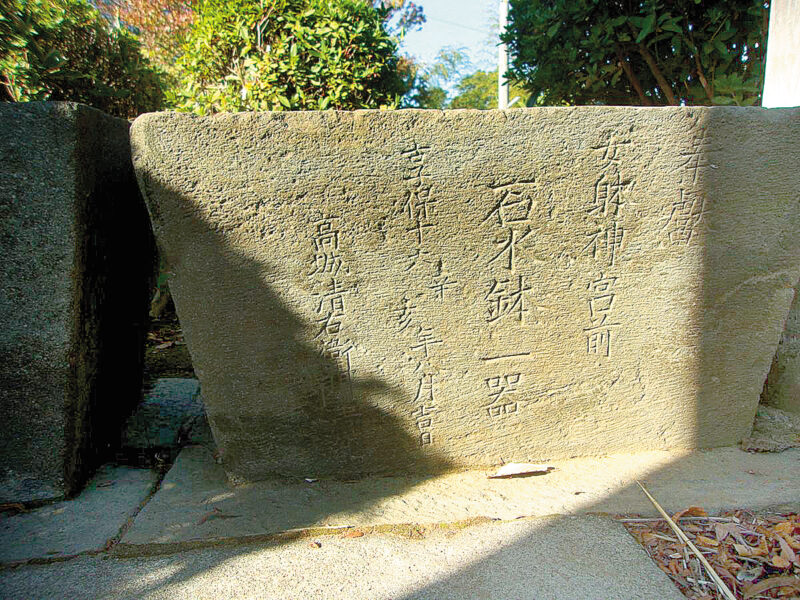

松戸市にはこれら二社のほか、かつて「大谷口女躰神社」も存在しました。明治後期に「大谷口神明神社」へ合祀され、現在は神明神社境内の水石鉢にその名残を見ることができます。二つ並ぶうち右側の鉢には「女躰神宮」と刻まれています。

大谷口女躰神宮は、小金大谷口城の築城以前から鎮座していた可能性も指摘されています。神社があった森は、神仏の依代として「見立て」られ、聖なる目印とされたのでしょう。当時、この一帯はまだ海が迫っており、横須賀や大谷口周辺の入江で漁をする人々にとって、位置確認の目印ともなっていたのかもしれません。

女体神社の源流は、出雲に由来する氷川女躰神社か

松戸市内・江戸川東岸にある「横須賀女躰神社」と「樋之口女體神社」は、ともに国生み・神生みの女神「伊邪那美命(いざなみのみこと)」を祭神としています。また、かつて大谷口にあった「女躰神宮」の祭神は「女躰神宮尊」と伝えられ、これは在地の女神を尊称した名と考えられます。

ただし、これらの祭神は明治初期の神仏分離令の影響を受けて変容した可能性があります。本来は、武蔵国一宮・三室の氷川女躰神社と同じく「奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)」が祀られていたものが、明治政府の政策により「伊邪那美命」へと比定されたのではないかと推測されます。

明治政府は神仏分離ののち、神社の祭神を「皇祖神」「国土創成神」「国家守護神」などの体系に整理しました。その過程で、各地の地主神や地母神的な女神(水神・産土神)は由緒が曖昧とされ、古典神話に登場する著名な女神へと置き換えられる例が多くありました。

「伊邪那美命」と「奇稲田姫命」はいずれも「妻神」「母神」としての性格をもち、「女性の守護」「産育」「水や穀物の恵み」と深く結びつきます。こうした共通点から、地方に残る女体信仰はどちらの神とも解釈でき、祭神整理の過程で両者が混同・置換されやすかったと考えられます。

女体神社は、関東地方に多く、旧利根川水系で広まる

女体神社は全国的には珍しく、その多くが関東地方に集中しています。江戸時代後期には四十一社が存在したともされ、その多くは河川や用水のそばに鎮座していました。

その中心が、武蔵国一宮の氷川女躰神社(三室)です。多くの典籍や工芸品にその名が残り、遅くとも鎌倉時代には成立していたとみられます。この信仰が周辺へ広まり、織田信長や豊臣秀吉が天下統一を進めた、戦国時代末期から安土桃山時代にかけて、旧利根川水系の流域に勧請されていったと考えられます。

男性による女神信仰としての女体神社

女体神社は河川や用水沿いに分布しており、そこから「船霊信仰」との関連も想起されます。船霊は船の守護神で、航海安全や豊漁を祈願して祀られます。多くの地域で女神とされ、船を女性に見立てる信仰が背景にあります。女性を一人で船に乗せることを忌む風習も、「女性神である船霊が同性を嫉妬するから」と説明されることがあります。

ただし、女体神社の場合は、この船霊信仰の影響が推測されるものの、氷川女躰神社の主祭神「奇稲田姫命」が稲作を守護する神であることを踏まえると、水田の守護・水への感謝から生まれた信仰であると考えられます。松戸市内の女体神社が「伊邪那美命」や「女體神宮尊」を祀るのは、明治期の神仏分離・祭神整理の結果によるとみられます。

武蔵国一宮氷川神社と三社一体の信仰

多くの女体神社の本社と考えられる三室の氷川女躰神社は、『延喜式』に記された武蔵国の式内社「多氣比賣神社」の論社の一つで、きわめて古い歴史と由緒をもつ神社です。

この氷川女躰神社は、須佐之男命を祀る氷川大宮神社(男体社)、大己貴命を祀る中氷川社(王子社、現・中山神社)とともに、武蔵国一宮氷川神社を構成する三社の一つでした。これら三社は一直線に配され、相互に深く結びついた信仰を形づくっていました。

平安時代の『延喜式』神名帳には、当時すでに武蔵国に四十四の氷川神社が記されています。現在ではその数は三百近くにのぼり、荒川の水神、そして農耕の守護神として厚く崇拝されています。

なお、「氷川」という社名は、島根県出雲地方の「簸川郡(ひかわぐん)」に由来するともいわれます。出雲系の神が武蔵国に勧請された際、地名も「簸川」が「氷川」と改められたとする説が伝えられています。

筑波山が見える地域では、筑波の女体山との関連も考えられている

関東地方に点在する女体神社のうち、利根川水系に属する社は、いずれも筑波山を遠望できる地に鎮座しています。筑波山は古来「男女二峰」から成る霊山として知られ、男体山には伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、女体山には伊弉冉尊(いざなみのみこと)が祀られ、両者をあわせて「筑波大神」と称します。そうしたことから、女体神社の分布が筑波山信仰と無関係ではないとの見方もあります。

実際に、松戸市の横須賀女躰神社には、祭神として筑波大神の伊弉冉尊を祀るとの伝承が伝わります。また、近世には「筑波講」と呼ばれる信仰集団が各地で組織され、筑波山への遥拝や登拝が盛んになりました。女体神社の周辺地域にもこうした講中が存在しており、筑波山女体山からの勧請や影響が及んだ可能性は十分に考えられます。

一方で、筑波講の成立は江戸後期とされ、それ以前から女体神社の分布が確認されている地域もあります。松戸周辺のように古代からの集落が存在する場所では、氷川女躰神社(三室)に由来する信仰が先行していたと推測されます。つまり、筑波山の女体信仰と在地の女体神社信仰は、時期によって重なり合い、相互に影響しあったとみるのが妥当と思われます。

樋之口女體神社と別当寺・大乗院

樋之口女體神社の近くには、真言宗豊山派の寺院「女体山 大乗院」があります。これは女體神社の別当寺として同じ境内に建立されたもので、度重なる江戸川の氾濫で古記録は失われましたが、山門の石像などから樋之口がかつて武蔵国の一部であったことがうかがえます。 (かつ)

■参考図書/「松戸史談」「わがまちブック 松戸」「スサノヲの正体」

この記事へのコメントはありません。