2024年6月7日 第711号

私たちが住む松戸は昔、どのようなところだったのでしょう。どんな住まいに暮らし、どんな道具を使い、どんなものを食べていたのでしょう。何を生業とし、どんなことをして楽しんだのでしょう。先人たちの息遣いが感じられるところ、それが「松戸市立博物館」

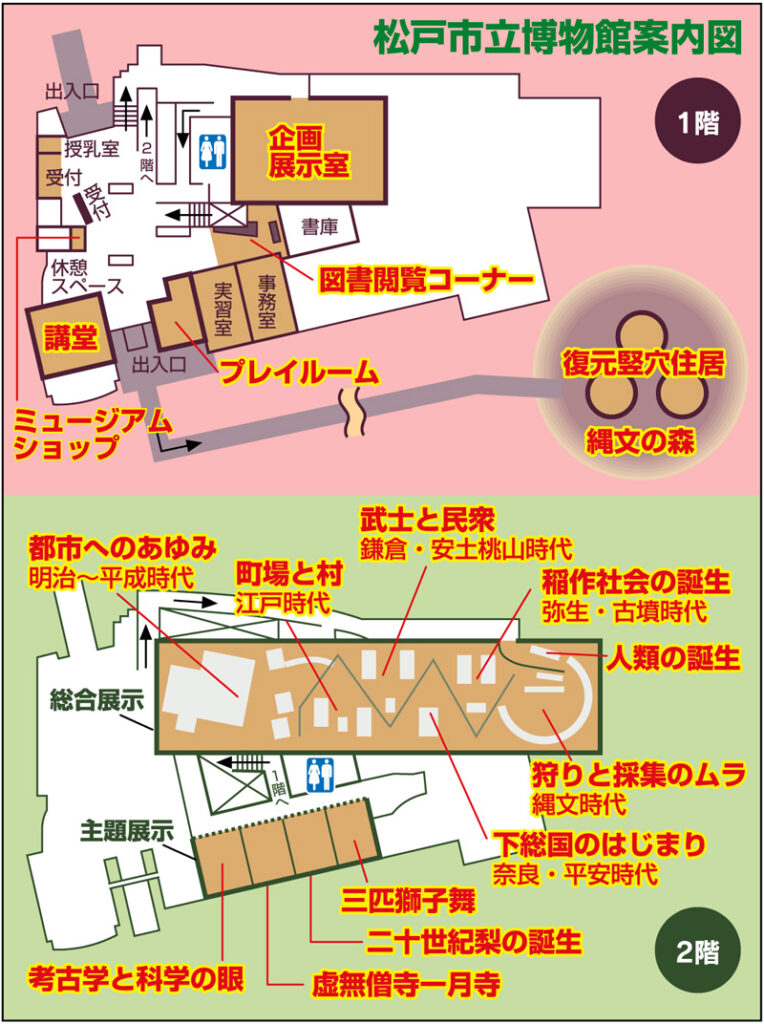

★常設展示

●縄文時代

松戸は、この時期の土器が多く発見されているそうです。正面に広がるのは、再現された縄文の森。市内で発掘された遺跡や貝塚からはムラの姿を垣間見ることができます。松戸は海がないのに貝塚?縄文時代は今よりも海面が高く、松戸は東京湾の沿岸部に位置していました。貝塚からはタイやボラなど魚の骨、アサリやハマグリなど貝殻が見つかっています。遠く離れた地域とも交流がありました。陸路のみならず、水路でも行き来していたと思われます。当時使われていた丸木船も発掘されています。

●弥生・古墳時代

大陸や朝鮮半島から稲作が伝わり、人々の暮らしは大きく変化します。水田の開墾、灌漑、人々が協力し合って作業する生活。その中で、指導的役割を担う人が出現します。松戸で特に明瞭な形で残された最古の古墳が、河原塚古墳群。そのうち、1号墳は五世紀末頃に築かれ、玉や武器、農具なども収められていました。土地の有力者が埋葬されていたと思われます。古墳から発掘されるはにわの多くは円筒型などで、千葉県北部から「下総型埴輪」と呼ばれるものが多く出土されているそうです。人物はにわの服飾や髪形、持ち物などから当時の文化を垣間見ることができます。

●奈良・平安時代

この頃から戸籍がありました。奈良の正倉院に、「下総国葛飾郡大島郷戸籍」が収められていて、それを読み解いた家系図がわかりやすく展示されています。このころの松戸の遺跡は他の地域に比べると多くはないそうです。ただ、「更級日記」に「まつさとのわたりのつ」との記述があって、松戸という地名のおこりではないか、との推測があります。また、土師器や須恵器の裏に文字が書かれた墨書土器が見つかっています。「御厨」、「驛」など官衙名が見つかっているのは、隣の市川市に国府があったことと関係があるのでしょうか。

●鎌倉・安土桃山時代

昭和37年(1962年)に発掘調査が始まった小金城からは15世紀後半から16世紀の遺跡や遺構が多く見つかっているそうです。戦国時代の末、東葛飾地域で最大の領主だった高城氏が本拠地としていた小金城。その今昔を映像で見ることができます。松戸からは板碑(いたび)と呼ばれる、薄い石に文字が彫られた石の碑が多く見られます。出土した場所からは集落の存在がわかります。また、平賀にある本土寺の「大過去帳」には、寺に関係した人々の名前、職業、地名などが記されています。単に寺の過去帳に留まらず、この時代の多くのことを語ってくれる貴重な史料となっています。

●江戸時代

松戸には、松戸宿、小金宿のふたつ宿場町がありました。特に江戸川沿いにあった松戸宿にも河岸があり、水陸の流通・経済の中心地として発展しました。また、金町松戸の関所は、主要な関所のひとつで、通行には関所手形(往来手形)が必要。それでも庶民は旅を楽しんだようです。道中日記から、旅の様子を垣間見ることができます。庶民の楽しみはそれだけではありません。小金牧で放し飼いにされていた野馬。幸谷野馬捕りの献額からは、人々が楽しそうに観覧する様子が描かれています。「御鹿狩(おししがり)」シアターも見どころのひとつ。御鹿狩とは、徳川将軍家が小金原で行ったという大規模な狩りのことで、大変なにぎわいだったことがわかります。

●明治から平成時代

松戸市立博物館最大の目玉の展示物と言って良いのが、常盤平団地。ダイニングキッチン、水洗トイレなど当時の最新設備を備えた住居で、昭和37年のとあるサラリーマン家族が住んでいる様子として展示しています。洗濯機、冷蔵庫や電気釜、黒電話やテレビ、掃除機やミシンなど最新の家電のある生活。この様子、見る人の年代によって感じ方が変わってきそう。松戸市立博物館ができた当時は、博物館にこの年代の展示物があったことが珍しかったそうです。外観も、当時実際にあったダストシュートを再現したり、設定も夕暮れ時であったりと、凝っています。

●考古学と科学の眼

子どもたちに大人気の部屋。ずらりと顕微鏡が並んでおり、こぞってのぞくのだそうです。放射性炭素による年代測定や年輪による年代測定など、まさしく科学で歴史を明らかにする。縄文の森の様子や海の状態などがわかるそうです。

●虚無僧寺一月寺

部屋の真ん中に虚無僧がいます。江戸時代、小金宿にあった虚無僧寺一月寺に関する展示室です。虚無僧とは、禅宗の一派である普化宗の僧侶で、編み笠を深くかぶり尺八を吹いて托鉢修行する姿で知られています。明治政府の普化宗廃止令により、姿を消しました。

●二十世紀梨の誕生

現在も梨の生産地として知られる松戸。品種のひとつである二十世紀梨は松戸市で誕生しました。明治21年、大橋村の松戸覚之助が発見した梨。二十世紀時代を代表する品種となるとのことで二十世紀梨と名付けられました。展示室には、原樹が展示されています。

●三匹獅子舞

和名ヶ谷や大橋・上本郷に伝えられる三匹獅子舞。その様子がスクリーンに映し出されます。

●縄文の森

竪穴住居が三棟。常にどれか一つが開かれていて見学することができます。中は意外と広く、しっかりとした作りで、水も流れ込まないそうです。夏は涼しく、冬は暖かく過ごせて、昔の人々の知恵を感じることができます。

★企画展示室

企画展や館蔵資料展などが行われます。7月13日~8月25日は「古文書からさぐる大谷口の村」。旧大谷口村で名主を勤めた家に残る古文書などで、江戸時代の人々の生活の様子を探る展示会です。

★プレイルーム

季節ごとにいろいろな体験イベントを行っています。6月15日と16日は、浮世絵スタンプに挑戦!縄文時代の編み物、アンギン編みの体験や塗り絵などの体験もできますよ。

実施時間9時45分~16時(最終受付15時45分)無料

★講堂

学芸員の講演会や映像展示を行っています。

★閲覧コーナー

約4万冊所蔵の図書資料を閲覧することができます。

★ミュージアムショップ

はにわミニタオルやまつどの江戸時代・村地図、クリアファイルやトートバッグなど盛りだくさん。おもしろところでは、2DKの住まい・マスキングテープ(560円)、虚無僧ストラップ(750円)などいかが?

(ミイ)

◎住所/松戸市千駄堀671番地

TEL:047-384-8181

HP:https://www.city.matsudo.chiba.jp/m_muse/

◎開館時間/9時30分~17時(入館は16時30分まで)

◎休館日/月曜日(祝・休日にあたるときは開館し、翌日休館)

燻蒸期間/(6月17日~6月24日)

年末年始/(12月28日~1月4日)

館内整理日/(令和6年6月28日、8月23日、11月22日、12月27日 令和7年1月24日、2月28日、3月28日)

◎交通/電車:「八柱駅」「新八柱駅」下車、新京成バス3番のりば小金原団地循環か、新松戸行「森のホール21・公園中央口」下車

「新松戸駅」下車、新京成バス3番のりば八柱駅行「森のホール21・公園中央口」下車

徒歩:「八柱駅」「新八柱駅」より徒歩15分

車:21世紀の森と広場駐車場(有料)

◎取材協力/松戸市立博物館

この記事へのコメントはありません。