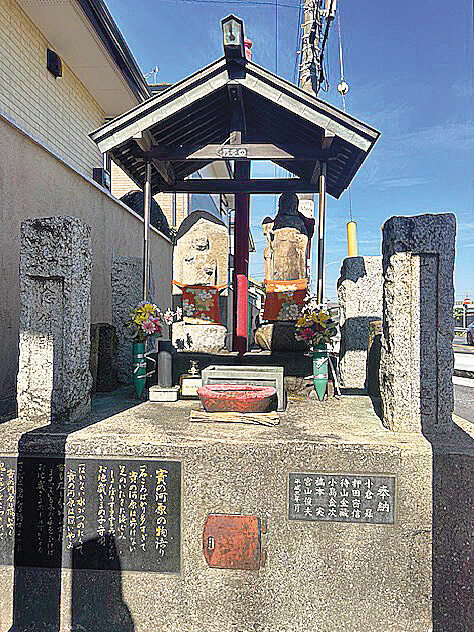

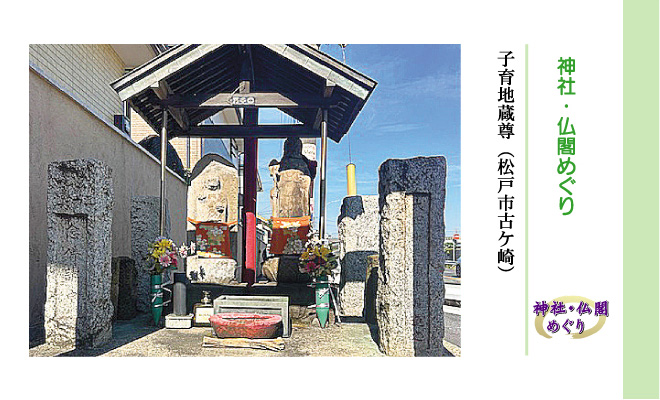

子育地蔵尊(松戸市古ケ崎)

2025年10月24日号 第744号

地名「古ケ崎」の起こりについて県立西部図書館にて調べました。享保16年(1731)幕府が行った江戸川流路変更工事以前は、さながら江戸川の流れを遮るかの様に西方にぐんと突き出た岬状をなしていたものである。こうしたことから古ケ崎の地名が起こったのであろう。とありました。さて古ケ崎五差路近く東武バス三郷中央駅方面行地蔵前バス停の道路沿い狭いスペースに「子育地蔵尊」が大正13年(1924)10月に造之されています。朱塗り小振りの鹿島形鳥居奥にどっしりした石造台座上に二体の地蔵尊が立っています。朽ちた地蔵尊には安永五丙申年(1776年ひのえさる)と刻まれているのが読み取れます。2体の地蔵には世話人が掛けたと思われる朱染めに白い花をあしらった前掛けを付けています。石造り台座右側には6名の奉納者氏名平成3年1月、そして左側に「賽の河原の物語」と表題された三つの物語が綴られています。その1「石ころばかりが多すぎて賽の河原は歩けない足のいたさに涙ぐみしょんぼりする子を抱きながらお地蔵さまの子守歌」と辛く悲しい物語があと2話続きます。地蔵鳥居正面に向かって左手には朽ちた3体の石像が並んでいます、その石像右側面をよく見ますと「みぎひれがさきみち、ひだりながれやまみち」と道しるべが刻まれているのが読み取れました。幕末慶応4年(1868)戊辰戦争で幕府側として戦った新選組近藤勇は新政府軍の追ってを逃れるため流山を目指した。近藤もこの道しるべを見たであろうか。(ゴジラ)

この記事へのコメントはありません。