2025年7月4日 第737号

古来より人々に笑顔と福をもたらす「七福神」。それぞれに異なるご利益を持つ七柱の神々を祀る寺社を巡る「七福神めぐり」は、開運や商売繁盛を願う年始の風物詩として親しまれています。本記事では、七福神の魅力と寺院を紹介します。

七福神とは

七福神とは、福徳や幸福をもたらすとされる七柱の神々の総称で、日本独自の信仰に基づく福の神たちです。一般的には、恵比寿・大黒天・毘沙門天・弁財天・福禄寿・寿老人・布袋尊の七神が挙げられますが、地域によっては、福禄寿と寿老人を同一神とし、代わりに吉祥天を加える場合もあります。七柱の由来は「七難即滅、七福即生」という仏教の教えに基づいています。

インドや中国、日本の神仏が混在しているのが特徴で、それぞれ商売繁盛・学業成就・健康長寿・金運・芸術など、異なるご利益を持ちます。七福神めぐりは、これらの神々を祀る寺社を巡拝することで、より多くの福を得るとされ、特に正月の行事として広く親しまれています。

松戸市内には、真言宗系と、曹洞宗・日蓮宗系という、二系統の七福神めぐりがあります。

唯一の日本由来の神「恵比寿(えびす)」

七福神の中で唯一、日本由来の神とされるのが「恵比寿(えびす)」です。古くは海の神、漁業の守護神とされ、鯛を抱えた姿が象徴的です。商売繁盛の神としても信仰され、笑顔で招福をもたらす存在として広く親しまれています。

恵比寿は、古事記では「蛭子(ひるこ)」として登場し、後に民間信仰の中で漁業や商業の守護神として発展しました。民間では、事代主神(ことしろぬしのかみ)と同一神とされることもあります。

庶民的で親しみやすい神様として、全国各地に恵比寿を祀る神社が点在しています。

大きな袋と打ち出の小槌で目を引く「大黒天(だいこくてん)」

大きな袋と打ち出の小槌を手にした姿で知られる「大黒天(だいこくてん)」は、七福神の中でも特に福々しい神様です。

もともとはインドの戦いの神「マハーカーラ」でしたが、仏教を通じて日本に伝わるうちに、その本来の性質や姿は日本風に変化し、まったく別の福の神として、農業・食物・財福を司る神として信仰されるようになりました。

また、日本の「大国主命(おおくにぬしのみこと)」と習合し、五穀豊穣や商売繁盛の神として親しまれるようになります。米俵の上に立ち、打ち出の小槌であらゆる願いを叶えるとされる姿は、豊かさと幸運の象徴とされています。

「毘沙門天(びしゃもんてん)」が武将から信仰される理由

「毘沙門天(びしゃもんてん)」は、七福神の中で唯一の武神であり、戦勝・勝負運を司る神として古くから武将たちに厚く信仰されてきました。

その起源は、ヒンドゥー教の富の神「クベーラ」にあります。毘沙門はその別名「ヴァイシュラヴァナ」の音写で、「多聞天(たもんてん)」とも訳されます。北方を守護する存在であり、ヤクシャ(薬叉)と呼ばれる半神を従えていたとされます。

武神としての性格が強まったのは、仏教とともに日本へ伝来してからのことです。四天王の一尊として北方を守護する存在となり、鎧兜に身を包み、宝塔と宝棒を手にした勇ましい姿は、まさに戦いの神にふさわしいものです。命をかけた戦いの勝敗には人智の及ばぬ領域があると考えた武将たちは、その加護を求めて、軍神としての毘沙門天を篤く祀るようになりました。

七福神の中でも特に信仰が多い「弁財天(べんざいてん)」

「弁財天(べんざいてん)」は、七福神の中で唯一の女神であり、特に多くの人々に信仰されています。

もとはインドの水の女神「サラスヴァティ」であり、智慧の神ヴァーチュとも同一視されます。言語や学問の神として、さらに芸術や音楽の神としても崇められるようになったことから、才能の「才」を用いた「弁才天」とも呼ばれます。七福神においては福徳を強調するため、財運を司る神として「弁財天」と表記されるのが一般的です。

琵琶を奏でる優美な姿が特徴で、知恵や芸術性、美しさ、豊かさの象徴とされています。学業成就や芸能上達、金運上昇を願う人々にとって、特に若い世代を中心に信仰が篤い神様です。江ノ島、竹生島、厳島は「日本三大弁財天」として広く知られています。

中国道教に由来する「福禄寿(ふくろくじゅ)」

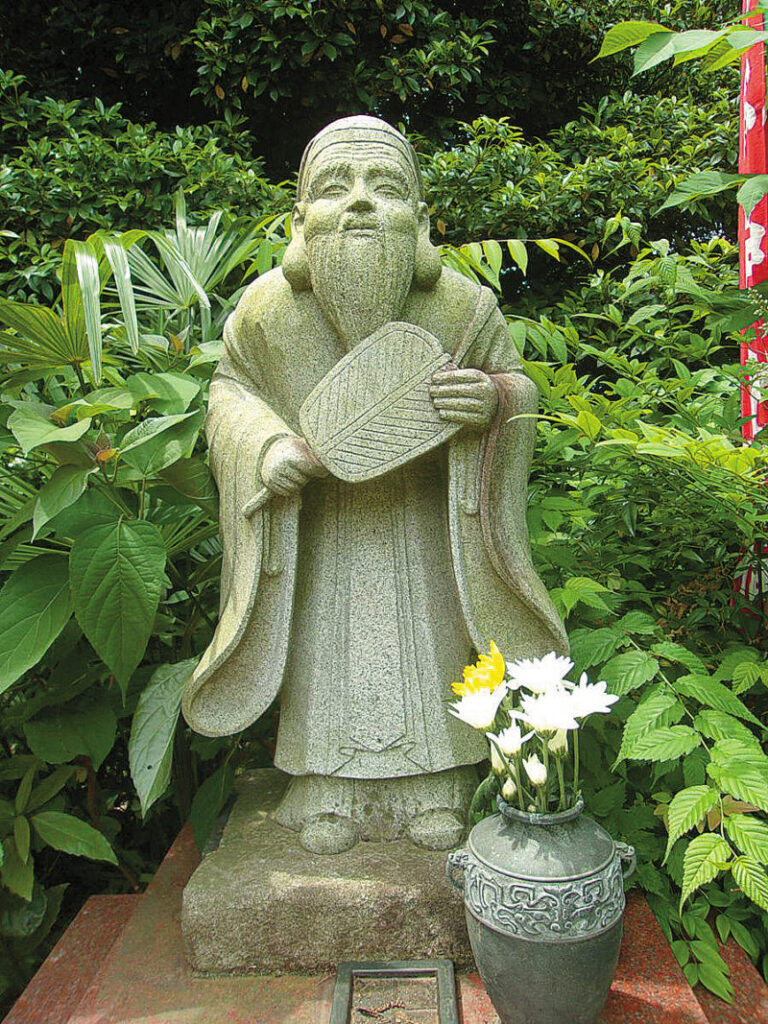

「福禄寿(ふくろくじゅ)」は、七福神の中でも特に長寿と知恵を象徴する存在です。

その名前は、道教の三つの星神「福星・禄星・寿星」に由来し、福(幸福)・禄(財運)・寿(長寿)を一体とした仙人として信仰されています。

長い頭と白い髭、杖と巻物を持ち、鶴や亀を伴った姿で描かれることが多く、落ち着いた風格を漂わせています。江戸時代には庶民の間でも広まり、家庭の平穏や健康長寿、子孫繁栄を願って多くの人々が参拝します。七福神の中でも特に穏やかな印象を持つ神です。

「寿老人(じゅろうじん)」は、なぜ鹿と一緒なのか

「寿老人(じゅろうじん)」は、福禄寿と同様に道教に由来する長寿の神で、七福神の中でも健康と長命の象徴です。

鹿とともに描かれる理由は、鹿が「長寿の象徴」とされているためです。中国では鹿は不老不死の薬草「仙草」を食べると信じられており、長寿の神・寿老人の使いとしてふさわしい動物と考えられています。

寿老人は、白髪で長い髭をたくわえ、杖と巻物を持つ穏やかな老人の姿で描かれます。人々の無病息災と家族の健康を見守る神として、今も多くの人々から信仰されています。

「布袋尊(ほていそん)」の大きなお腹と袋の意味

「布袋尊(ほていそん)」は、中国・唐代の実在の僧「契此(かいし)」を神格化したとされる七福神の一柱で、笑顔と大きなお腹が特徴的な福の神です。そのふくよかな体は、寛容さと包容力、豊かさの象徴とされています。

彼が持つ大きな袋は、実際に契此が施しのために持ち歩いていた袋で、人々の悩みや苦しみを詰め込んで持ち去るという意味を込めて「堪忍袋」とも呼ばれます。また、その袋から福や宝物が出てくるとも言われ、商売繁盛や子宝、円満な人間関係を願う人々に広く信仰されています。(かつ)

■参考図書/「わがまちブック 松戸」「図説あらすじでわかる!日本の神々と神社」「図説・世界未確認生物事典」「世界の神話伝説 総解説」「弁才天信仰と俗信」「福神信仰」「図解日本神話」「歴史街道」

この記事へのコメントはありません。